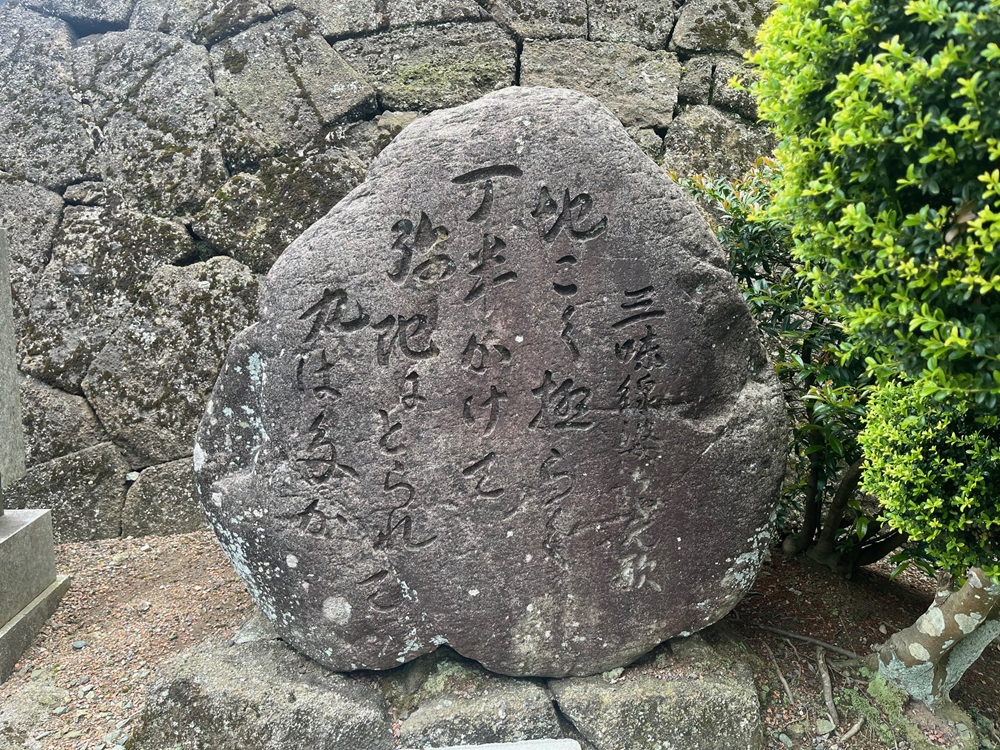

地ごく極らく丁半かけて弥陀にとられて丸はだか(三味線婆ちゃん)

2025.11.01

吉崎別院の境内には、三味線婆ちゃん=岡部つね(本名:はる)・明治23(1890)年石川県内灘町室に生まれる 昭和47(1972)年1月6日82歳にて西帰=の句碑が建立されている。

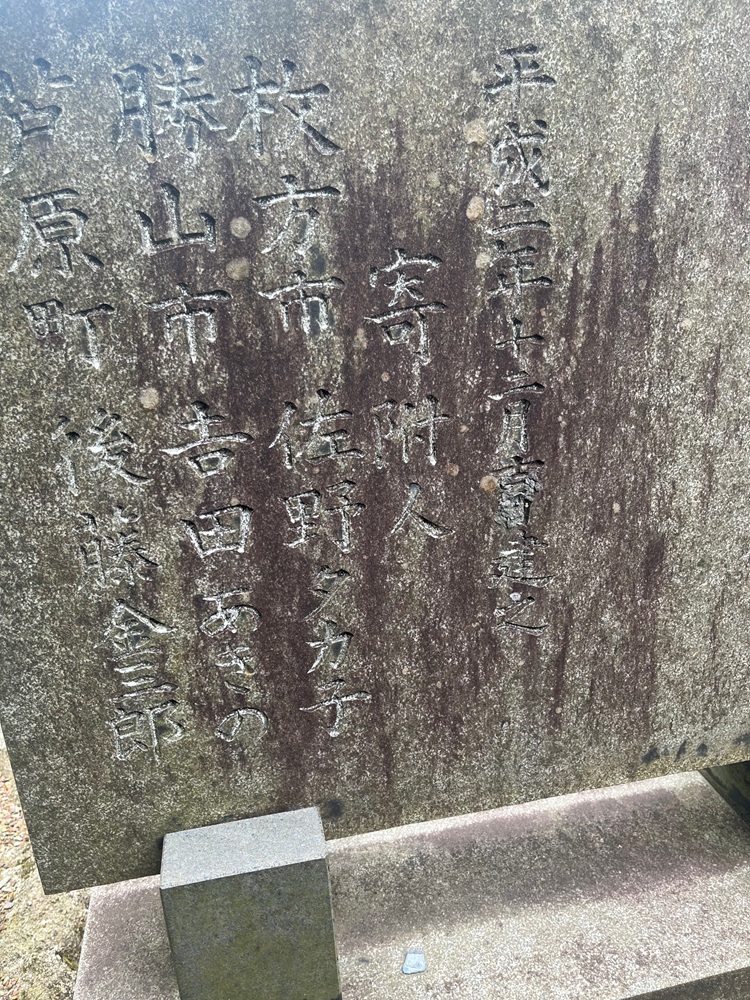

句碑が建立されたのは平成2(1990)年、後藤金三郎氏(林暁宇師、谷田暁峯師と昵懇・広大舎のご常連)、吉田あきの氏、佐野タカ子氏(池田勇諦師に師事・私も西恩寺様にてお育てに与った)の3名の発願によるものであった。脇には三上一英師の碑文もあり、経緯が刻まれている。

林暁宇先生が世に出した一人が「三味線婆ちゃん」こと、岡部つねさんである。むしろ著書『三味線婆ちゃん』が世に出たことによって、語り部としての林暁宇先生が世に出た、と言ってもいいだろう。

東本願寺における刊行部数は、歴代トップクラスであり、NHK「こころの時代」でも婆ちゃんの世界を語った。

吉本興業の芸人だった婆ちゃんの波乱万丈な生涯、そして胸を突く金言は琴線に触れてくる。書斎で学んだ仏法ではなく、養女が夫と深い関係になるという修羅場をくぐって、「きいたわ、きいたわ、きいたわ、きいたわ」という全身全霊の求道だった。文字通り、愛憎渦巻く炎の中、「たとい大千世界にみてらん火をもすぎゆきて」だった。

「地ごく極らく丁半かけて」、婆ちゃんは自らの求道が「地獄逃れの極楽参り」のギャンブル、サイコロ博打と照らされたのだ。照らされるとは見えること、目覚めの一念である。「弥陀にとられて丸はだか」とは、その一念の内実である。私が立場する損得根性(自力の心)を奪取したもうのが阿弥陀の摂取不捨である。「にぐる」者、真理に背を向ける逃亡者を「おわえとる」、「おさめとる」のである。

ある方から「ばあちゃん、アンタのその肚はどこで決まったんかね」と訊ねられ、婆ちゃんは次のように返答している。

「それは、われいうもんをよう見せてもらうのや。われいうもんが、こういうわれやったかいな―われのこころのなかで思うとることを見せてもろうて、われいうもんの値打ちがどれだけのもんや、いうことが知らされて、あーあ、これっぽっちの値打ちのなかったわれやった、地獄が嫌で極楽へ行きたいいうて願うとるけど、どう考えてみても極楽へ行けるわれではない」

婆ちゃんは、1954(昭和26)年、宗務総長時代の暁烏先生に遇い、財政危機にあえいでいた大谷派教団に合計7回にわたって多額の寄進をされている。乞食同様の暮らしをしながら、各地で三味線を弾いて歌って集めた賽銭を京都本山に進納されたのである。

ラジオニュースで「お東の財政危機」を耳にした婆ちゃんは、汚い身なりで小銭のたくさん入ったずだ袋を進納しようと本山宗務所を訪ねた際、小銭の山を見た職員は「あるいは賽銭泥棒か・・」と不審に思って、受け取るのを躊躇した。上司へ、さらに上司へ、と誰もが判断しかねる中、ついに暁烏総長に上申された。不審者扱いされたことが、出遇いを生んだのであるから、善し悪しは決められないものである。

総長は職員からの報告を聞くなり、「乞食なら、なお会いたい」と応答された。この一言こそ、暁烏先生が生きていた世界の広さを伝える一言である。

そして総長室に入った婆ちゃんに、先生は「アンタ、乞食なそうやが、この金はどうした?」と単刀直入に訊ねた。自分が不審視されていることを敏感に感じ取っていた婆ちゃんは、ズバリ訊ねる総長に心を開いたのだった。

後に婆ちゃんは先生の自坊、明達寺の衆徒として得度され僧侶になられた。南無阿弥陀仏