広島「悲願の鐘」-THE BELL OF HIROSHIMA

2025.06.19

世界の安全保障の枠組みが揺らぎ、大きな転換点に立たされている。人間の意識そのものに変化が生じているのかもしれない。近い将来、歴史の教科書には新型コロナのパンデミック以降の世界の変動が記されることになるだろう。

経典に「大煩悩の味、世に遍満(へんまん)せん。集会(しゅうえ)の悪党、手に髑髏(どくろ)を執(と)り、血をその掌(たなごころ)に塗らん、共にあい殺害(せつがい)せん」(『月蔵経』聖典①378頁・②447頁)とあるとおり、殺戮と報復の連鎖は、古から今日に至るまでやむことがない。悪魔の仕業ではない。家族もあり、趣味もあり、時には笑顔を振りまく人間の仕業である。

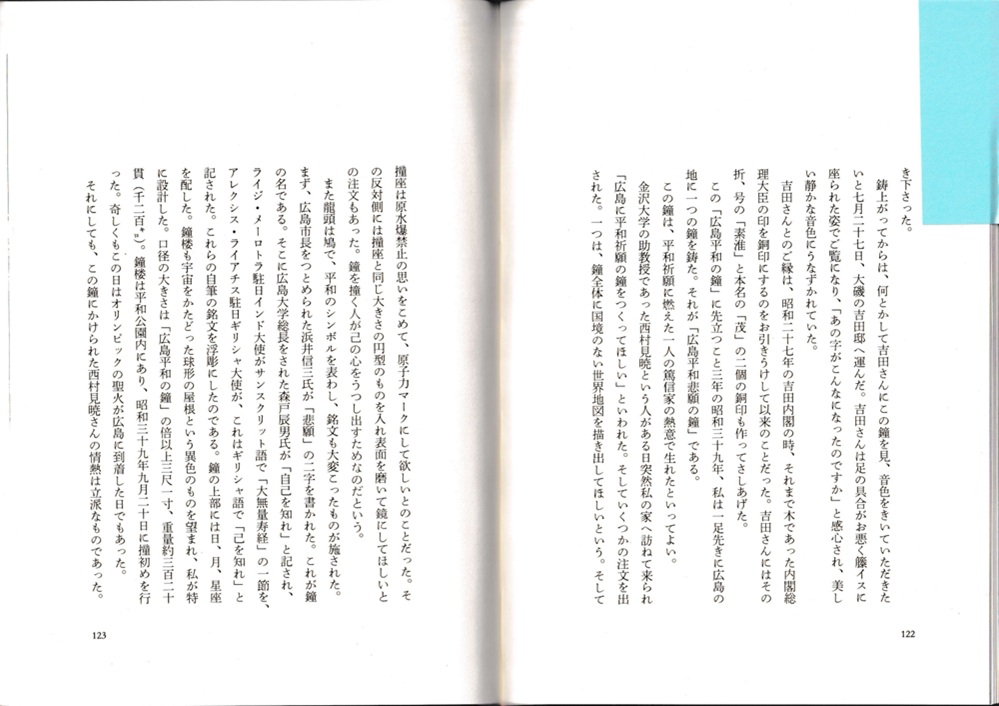

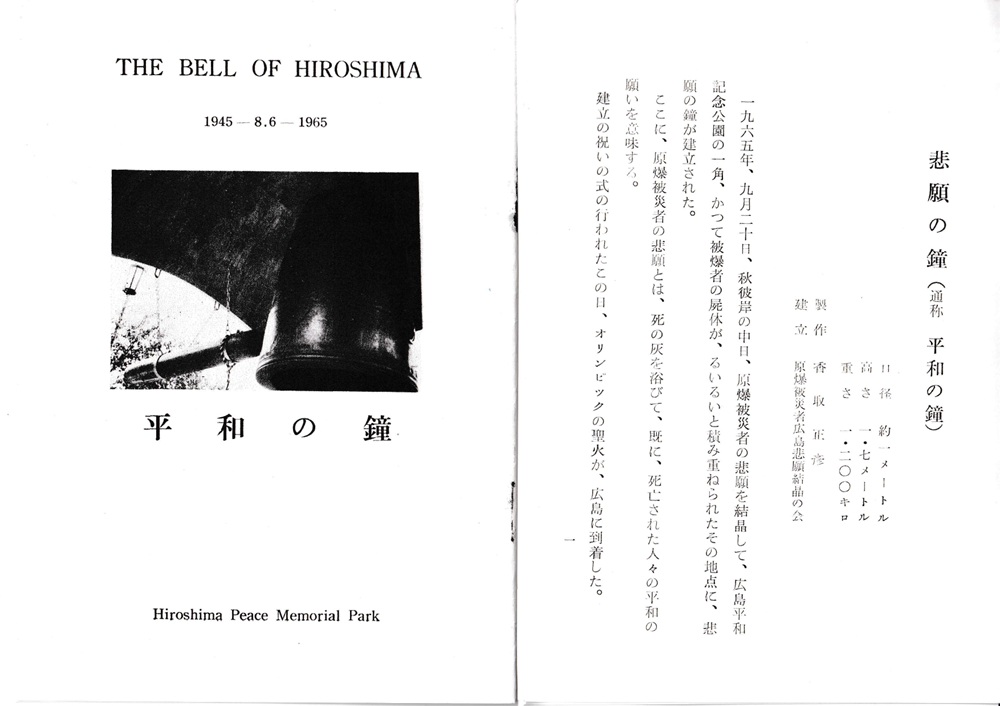

暁烏敏師(あけがらすはや・1877‐1954年8月27日西帰)のご門下、西村見暁師(にしむらけんぎょう・1915-2003年4月5日西帰)が建立した「悲願の鐘(通称・平和の鐘)」が広島平和記念公園の一角にある。

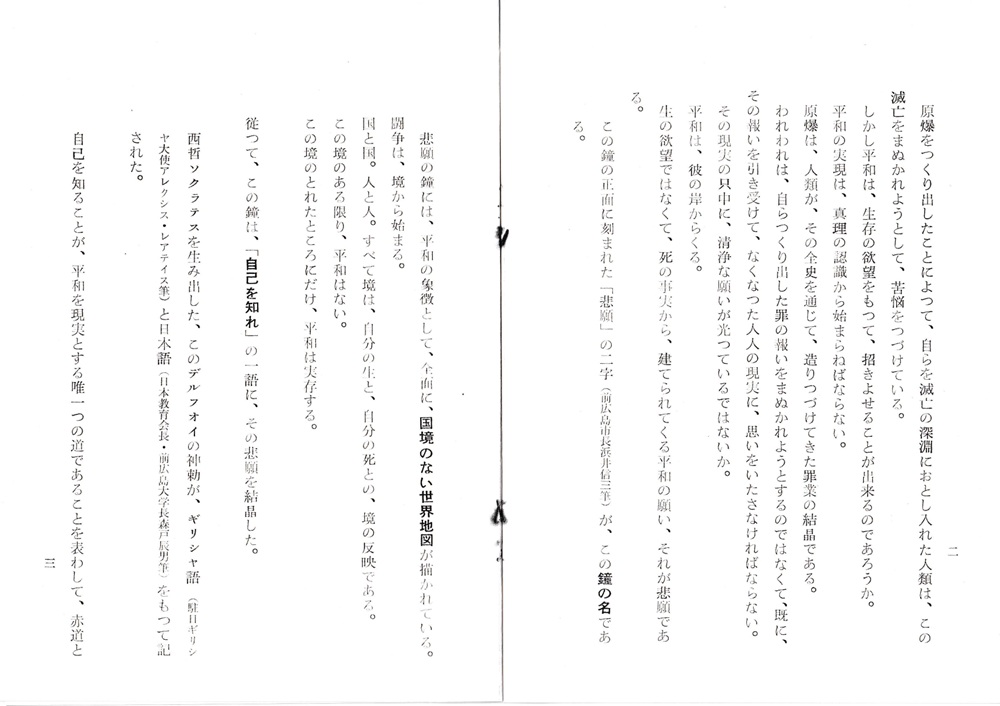

西村師は私財をなげうって鋳師(いもじ)香取正彦氏(人間国宝)に鐘の製作を依頼された。鐘には「国境のない世界地図」、ギリシアデルフォイの神勅「自己を知れ」、自らの姿が映る円形の鏡、『大無量寿経』の一節が刻まれている。すべてが西村師の発案である。

が鐘にもパンフレットにも、「西村見暁」の名はない。自らの名は一切のこさず、「原爆被災者広島悲願結晶の会」による建立とされた。師におきては、自らを突き動かしたのは被災者自身の「悲願」であり、鐘はその「結晶」との感得であろうか。無私なる悲願である。

西村師が作成したパンフレットには「平和の実現は、真理の認識から始まらねばならない」「闘争は境(さかい)から始まる。国と国。人と人。・・この境のある限り、平和はない」「自己を知ることが、平和を現実とする唯一つの道である」「歴史は人類の開眼を迫っている」等々。

広島以降の師の後半生は、師独自の宗教思想に立った独自の道であり、大谷派とは距離を置いた。問題も生じ、批判も絶えなかったようである。

だが、自分の足で歩かれた先達として、私は西村師を仰ぐ。

殊にイデオロギーを超えた立脚地を示してくださっている次の一文は、唸るほかにない。暁烏師が、戦後に再出発した国連に対して「そのうちに国連も軍隊を持つようになるかもしれぬ」と言われていることを思いあわせ、その慧眼に驚かされる。自らが抱える「闘争の因」を照らす光明への帰命の一念、その浄化作用が二師の上に慧眼を開かしめたのだろう。もちろん、戦争にのめり込んだ自身への懴悔でもあろう。

「資本主義は離すまいとする。共産主義は奪い取ろうとする。この二つの思想に共通する立場は生きねばならぬという考えである。生きねばならぬと考えることから、世界は殺しあっているのである。これに対して二原則(※「求施原則」岩波版『清沢満之全集』8巻455頁/「乞われるものは施せよ 欲するものは求めよ」暁烏敏)の立場は根本的に異なる。お前の命はお前のものではない。お前は何時でも死なねばならぬ。二原則は死の原理に立っている。死の原理の上に立つとは、一刻一刻の命をおあたえとしていただくことである。わが命も、人の命も、共に如来の命として大切にするところに平和があるのであろう」

西村見暁『有縁の知識』「生死巌頭」(暁宇会刊)

※初出 明達寺発行『広大会』1952(昭和27)年5月号

憲法9条は、闘争心の発動を抑える縁となってきた。一方で、同盟国アメリカの核の傘の下に置かれているのも事実である。

敗戦80年の夏を迎える。

昨年、日本原水爆被害者団体協議会がノーベル賞を受賞したが、その朗報がかき消されるような悲報が続いている。不都合な現実を直視し、世論を形成する一人として、法座において共に語り合っていきたい。

「戦争に勝者はいない」(開高健)。南無阿弥陀仏