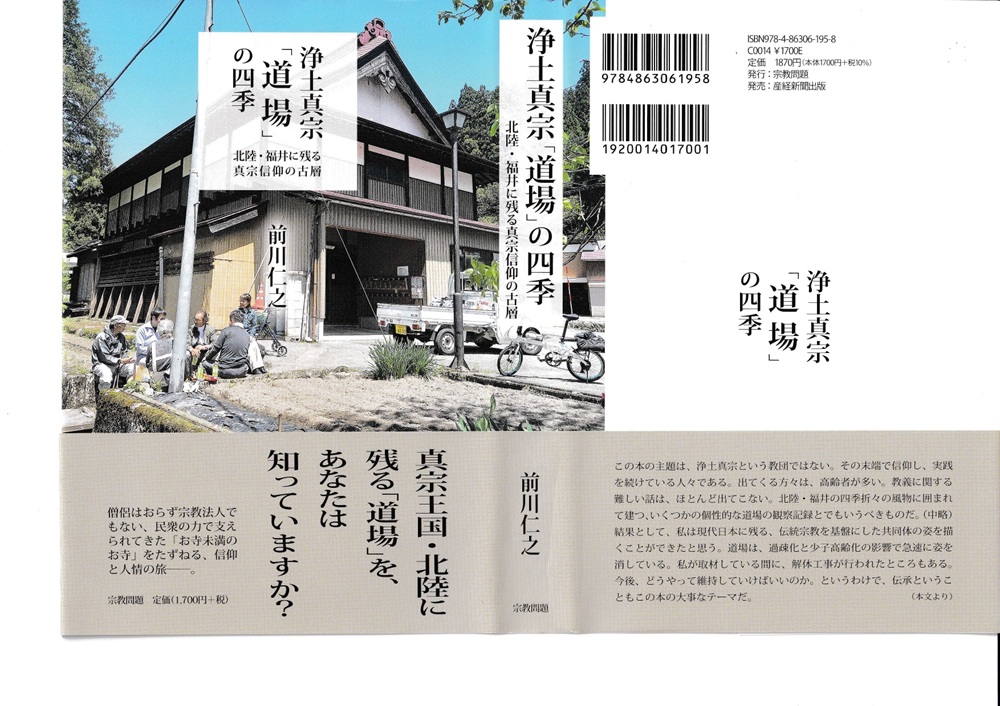

新刊『浄土真宗「道場」の四季』

2025.08.21

福井県福井市・勝山市・永平寺町・大野市などの「道場」のルポが刊行された。『浄土真宗「道場」の四季』、旅行記のようなタッチで多くの道場を紹介している。ぜひご一読いただきたい。

「道場」は、人から人へと伝わってきた念仏の歴史を物語る。とりわけ蓮如上人の時代を今に伝えている。

この本で紹介される「道場」とは、大谷派(本山:京都東本願寺)、本願寺派(本山:京都西本願寺)、誠照寺派(本山:福井誠照寺)に属してはいるが、いわゆる寺ではない。聞法のために代々伝えられてきた「道場」であり、あるいは仏間を具えた民家である。本誓寺( 石川県白山市松任/前住職:松本梶丸師)の11世宗誓法師が「柴田勝家軍と戦い、敗れ、ここ木根橋(きねはし)に落ちのびてきた」ゆかりをもち、村人全員が隣県の本誓寺門徒という「木根橋道場」も紹介されている。(前掲書206頁~)

池田勇諦先生が若き日に、法話に歩かれた先の一つは福井の道場だった。学生時代、夏休みには「70席」(法話1席=約40分)と言われたか、「70座」(1座=法話2席・当時は昼座と夜座、1日2座)と言われたか、九頭竜川沿いの道場を歩かれたのだった。先生のご法話に魅かれて、次の道場にもお参りし、中には全座に参る人もいたという。だから全て違う法話である。未成年の学生時分に、すでにして「池田先生」だったのだ。

当時話されていた蛙のたとえ話を聞かせていただいたことがある。

「蛙が京都を目指して、エッサホイサと頑張って歩いていた。暑い日も雨の日も、ぬかるんでいる道でも、必死で歩きとおした。前を向いて、目的に向かって歩いた。もう目的地は近いだろうと、一休み。痛む腰を伸ばそうと、蛙は立ち上がって背筋を伸ばした。ところが、蛙の目に飛び込んできたのは、出発点だった・・」というオチがつく。蛙の目は前を向いており、背中を伸ばそうと立ち上がれば、蛙の目には進行方向の反対、出発点が見える。つまり一歩も進んでいなかったのだ・・!

青年が着想したとは思えない、鋭いひねりと味わいを放つたとえ話である。

「えちぜん鉄道勝山永平寺線沿線の道場は、実に凄かった。お西の門徒が多かったが、あのあたりは別格だった」と先生は述懐されていた。飛び切りの逸話も聞かせていただいたが、誤解しか生まないほどに底抜けだから、ここには書かない。

夜座が済むと、未成年の先生は道場の控室で就寝される。翌朝、道場主が「おはようございます」とお茶を運んでくる。時には、夜座のあとに道場主らが夜を徹して参詣者と語り合うのだそうだが、ある朝には「おかげさまで、夕べ、一人生まれました」との挨拶だったと言われていた。

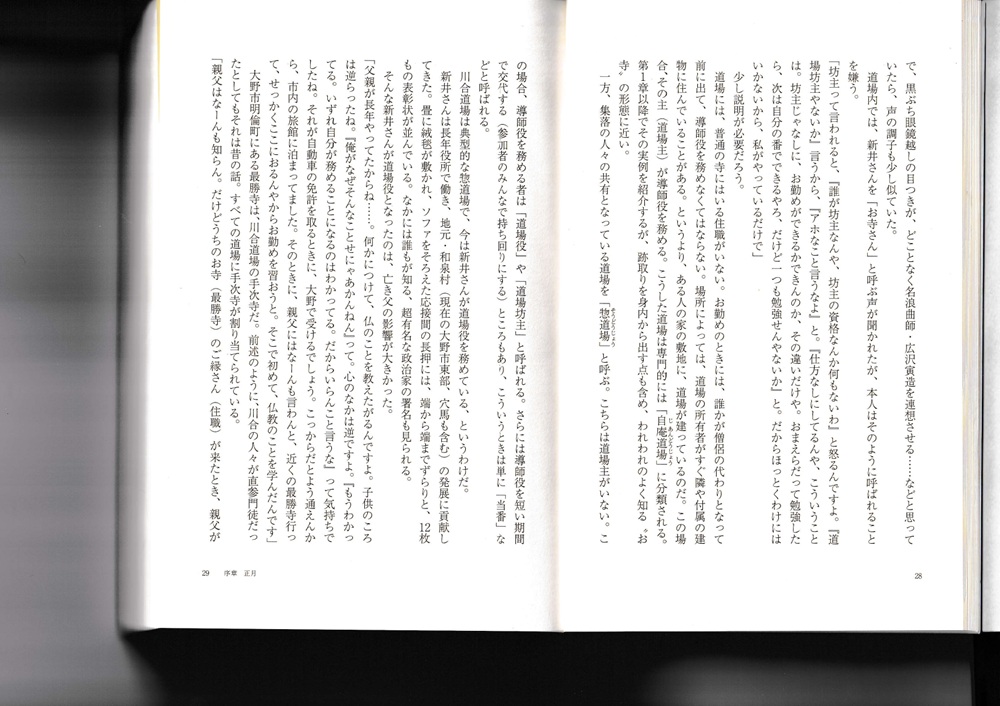

2023年3月、松田章一先生・マイケル・コンウェイ先生(大谷大学真宗学科准教授)と共に

襖・障子を取り払い、田の字型の4間を会場とした

参詣は200名を超え、玄関まで詰めかけた

老いも若きも真剣な眼差しである

谷田暁峯先生(明達寺衆徒・1934〈昭和9〉年~2011〈平成23〉年)のご実家(石川県能美市鍋谷町)は、実父が家屋を丸ごと手次寺に寄進された「称佛寺鍋谷道場」であり、現在も谷田家の方々が暮らしておられる。

因みに谷田先生のご両親は若き日の池田先生に師事され、鍋谷道場にもお招きされていた。子息と同齢の僧侶を善知識として仰ぐ、その事実に驚かされる。

昭和40年代半ば頃まで、農閑期の鍋谷道場では毎晩「ご示談」が開かれ、3つの火鉢に大人・婦人・子どもが別れて坐っていたそうである。

かつては「わっらわっら、後生の一大事、ちょうついとるか」(アンタ方、後生の一大事のケリはついたのか)と、ご示談が始まったのだそうだ。

谷田先生ご自身は大手住宅メーカーに勤務されていたが、八王子のマンションを自らの道場とし、林暁宇先生、児玉暁洋先生、延塚知道先生らを招いた法座を開いていた。

退職後は実家の近く、能美市緑が丘に自宅を建設し「広大舎(こうだいしゃ)」と名づけ、林暁宇先生や蓑輪秀邦先生、延塚知道先生、一楽真先生らを迎えて、年に6回法座を開き、自らが主催する輪読会を毎月開いていた。

また実家の隣家は、林暁宇先生ご夫妻の最晩年の住まい「具足舎(ぐそくしゃ)」だった。

私においては「道場」という一語は、自らが通った聴聞の場所であり、ノスタルジーではない。生活と仏法は本来一枚であることを知らせてくれる場所であり、そこで出遇った同行の姿勢に、今も教えられている。加賀門徒の流れをくむ池田勇諦先生とのご縁も、私の場合は加賀の土徳との出遇いなくしてはなかっただろう。

法座はイベントでなく、仏法聴聞は癒しや法話鑑賞ではない。お念仏のいわれを聞きひらく真剣勝負である。そのことを教えられると同時に、真剣さからほど遠い自らの懈怠を知らされることが実にありがたい。南無阿弥陀仏

2013年10月26・27日谷田師3回忌記念法座(講師:一楽真師)を最後に閉鎖。すでに売却済。

※類書としては、『越前浄土真宗御門徒を支えた 道場さんを訪ねて』(2016年・発行:道場研究会 ☏0776‐56‐0403)がある。