林暁宇師のご命日を迎えて―

2025.04.29

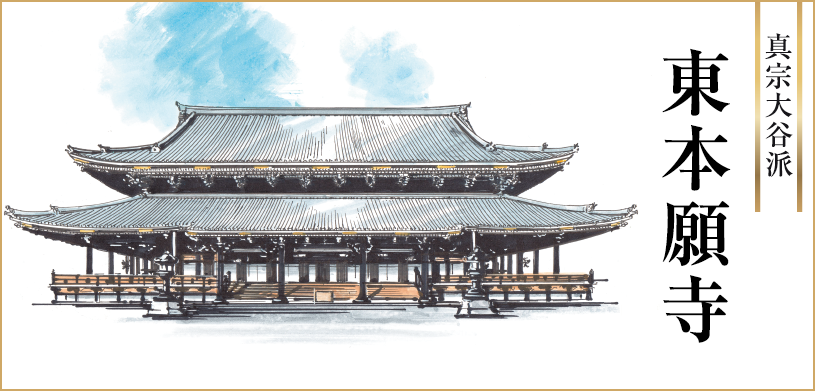

自然治癒した後に北海道庁に勤務、労働組合運動に失望し、念仏者赤禰貞子法姉の薦めで明達寺(石川県白山市)暁烏敏師のもとへ。明達寺に21年、その後に小豆島、札幌、晩年は石川県に。この画像は10年暮らした小豆島の家だが、低い玄関扉から「かがまねば出入りかなわぬ庵の戸は高き頭を知れの教えぞ」との歌が生まれた。生活すべてに教えが具足しているとの感得から「具足舎(ぐそくしゃ)」と名付け、その名は終の棲家となった石川県鍋谷まで一貫していた。

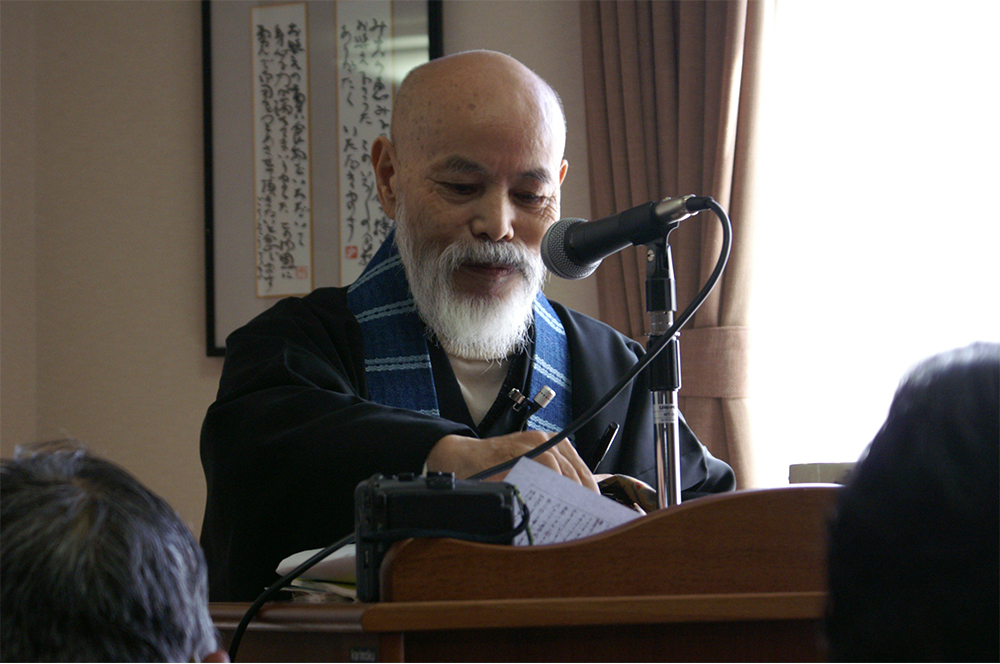

2007年4月29日、満84歳でご西帰された林暁宇師(大正12・1923年-平成19・2007年)のご正当の命日を迎えました。

年を追って、ますます強く、ますますくっきりと迫ってくるのが不思議です。

親鸞聖人のご一生の方向が吉水の草庵で定まったのと同じく、林暁宇先生においては赤禰貞子法姉を導きの仏として暁烏敏師に出遇ったことが一生を貫いたのでした。最晩年の「そのひとの言葉信じてさはやかに」との一句には、よきひとの仰せひとつに導かれたことへの深い謝念が凝縮されています。

本願・念仏・信心・正定聚・・、言葉が違えば指し示す意味ももちろん違いますが、通底するのは「真実」という一点です。

親鸞聖人が和讃に記された左訓には「真というは偽り諂わぬを真という。実というは必ずものの実となるをいうなり」(「真実明」聖典①479頁・高田国宝本の左訓につき第二版にも未掲載 身近には岩波文庫『親鸞和讃集』16頁)とあります。「真実」とは真に結実すること。衆生をあざむくことなく、必ず実を結ぶ、実現する、空振り無し・・との如来の本願力そのものです。

教えの言葉を「解説」することは、これも大変なことですが、浅深の差はあっても誰でも可能です。が「教えに生きる」ことは、容易ではありません。

しかも自分にはその資格なし―と見切られて、念仏に生きる人の「紹介業」に徹した乞食(こつじき)のご一生は稀有であり、圧倒されます。

寺の住職にもならず、定職もなく、生涯借家住まいでした。それら全てを絶対他力の妙用と拝み、「随処」という暁烏先生の書を勅命として実験されました。

それらを鼻にかけたことは微塵もなく、寺院への批判を口にされたことは一度もありませんでした。とはいえ、ご晩年に某総長からの本山宗務役員報恩講や大谷婦人会の大会への出講依頼を辞退されたのは、体調不良だけが理由でなく、林先生一流の「畢竟呵責」(『聖典』①354頁)であったことを今にして憶います。

「恒沙の勧め」によって「恒沙の信」(『聖典』①345頁)を賜り続ける―数限りない諸仏のお育てに出遇い続けていかれたのでした。全生涯をあげて「いのちより大切なもの」(曽我量深師)に突き動かされて、仏恩師恩に生きられた姿勢がますます光ります。

5月25日、暁宇忌を勤めます。先生、ありがとうございます。南無阿弥陀仏