釋愚光(川崎弘光法兄) 一周忌法要

2025.01.29

2024年2月1日 満68歳にて西帰

1月28日(火)10:30~茨城県那珂市 本願寺派上宮寺様(二十四輩旧跡寺院・明法坊弁円開基)にて「川崎さん」、釋愚光の一周会が勤まりました。

「茨城歎異抄の会」代表の川島弘之先生(報仏寺衆徒/大谷派教師/2025年蓮如上人御影道中宰領〈御上洛〉)が発願し、上宮寺鷲元明俊前住職や本願寺派藤井智住職、近在の法友が賛同された僧伽としての法要でした。

弁円開基の名刹にて、親鸞聖人が西帰した明法坊弁円を讃嘆されて、「明法の御坊の、往生の本意とげておわしましそうろうこそ、常陸の国中のこれにこころざしおわしますひとびとの御ために、めでたきことにてそうらえ」(「御消息集(広本)第3通」『聖典』第一版563頁/趣意:弁円が往生の素懐を遂げられたことは後に続く常陸の人々にとって「めでたきこと」です)と手紙を書かれた本義を知らされた一日でした。一人の門弟のご往生が念仏往生の道を実証し、われらへのご催促となってはたらく、だから親鸞聖人は弁円のご西帰を「めでたきこと」と拝まれたと私は領解します。

(茨城県那珂市本米崎)

「法事って、こういうことだったのだな」と再発見し感動しました。

ご照覧の下、愚光兄も親しんでいた正信偈を勤め、法話を聴聞し、一人ひとりが感話に立ち、その後には蕎麦打ち名人である鷲元前住職のお斎に舌鼓を打ちました。

濃い目のけんちん汁に手打ちの二八蕎麦をくぐらせて・・美味!

百合根や山菜の天ぷらは岩塩でいただく

右上のタッパーには自家製こんにゃく すべて美味!

引出物は藤井住職が作成くださった、愚光兄自作の詩と聞書集でした。ノートも録音も一切しなかった「川崎さん」が要を正確に聞きとっておられたことが偲ばれます。聞こえる耳を賜っていたのでしょう。

「八万の法蔵をしるというとも」、知的理解は大切ですが、そこに留まればますます真宗から離れていくだけだ―との蓮如上人の警鐘とあいまって響きます。

銘々が追悼文を寄稿した「茨城歎異抄の会 通信」には、それぞれが聞きとった法兄の言葉が記されています。がメモしたり、録音したわけではないでしょう。追悼文執筆を縁として聞こえたところの、各自の耳の底にとどまった仰せが記されているのです。記録でなく記憶に刻まれた、刺さった、言葉の方が私を掴んで離さないのです。

愚光法兄いわく「仏法の言葉は短いです。みな断定です。曖昧な言葉はありません。そして、現在進行形です。完成はしないです」。

「お寺に行ってもご講師の先生が来るまでは世間話。世間話がきっかけになって仏法の話になるんだったらまだいい。サンガの中で仏法の話がないということはどういうことなんだ。そこは道場でも何でもない。サロンですよ。老人ホームと変わりない」、厳しいけれど、ホントのことです。

川崎さんはいわゆる善い人でなく、頑固でぶっきらぼうで直言を放つ人でした

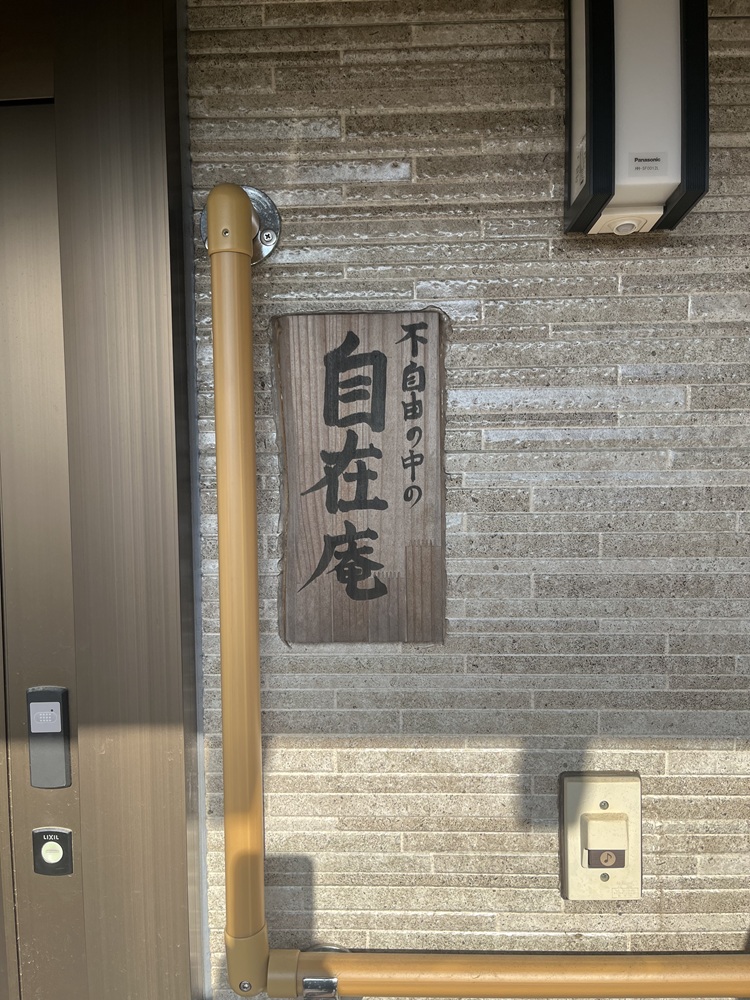

法要後に有志で日立市東多賀町の川崎法兄の自宅を訪ねました。

大手商社の関連企業に勤務され、人工透析が始まってからは住まいから近い東海村原発関連の事務所に転任され、55歳で早期退職するまで勤めていました。

独り暮らしでしたので、現在は空き家ですが、玄関前には「不自由の中の自在庵」との木札が今も掲げられていました。木札に向かって、皆で嘆佛偈を勤めました。

川崎さんのおかげで、真宗の法事にお参りできました。

「死んでから本当の人生は始まる」と言われていたそうですね。浄土の座を捨ててはたらき続けん、との意欲でしょうか。

どうかこれからもお育てください。南無阿弥陀仏