【開催報告】3/20(祝)春の永代経・彼岸会法要

2025.03.21

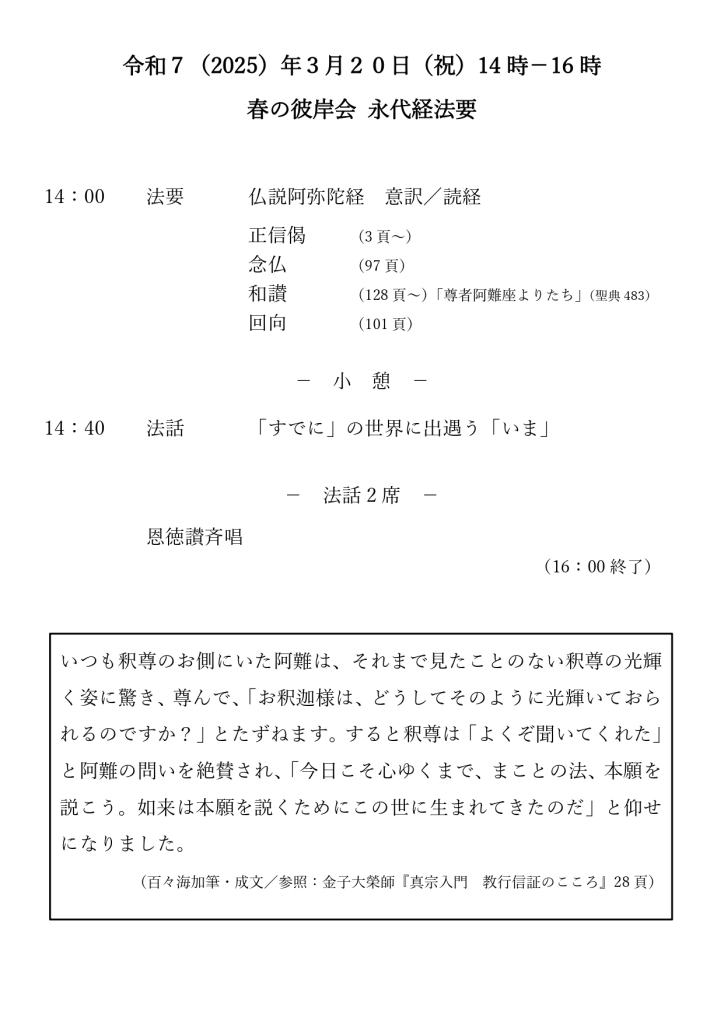

前日の霰にはびっくりでしたが、風の冷たさが残る中、3月20日(祝)14時~16時に春の彼岸会・永代経法要が勤まりました。本堂21名+Zoom12名のご参詣でした。遠く茨城からお二人が参詣くださり、他にも初参詣の方、コロナ以来久々にお参りされた門徒もいました。

『教行信証』教巻に説かれている釈尊と阿難の出遇い、 阿難が発した問いが釈尊の出世本懐を言いあてた展開を和讃に学びました。池田勇諦師のご教示を通して、阿難の問いの意義を「伝統性(独断にあらず)」「創造性(模倣にあらず)」「公開性(私事にあらず)」の三点でおさえ、見えたままを言葉にした阿難の問いが発起したことを釈尊は深くよろこび、一切衆生に本願の教えを説く端緒が開かれたのでした。

聴聞とは如来の智慧に聞き学ぶ、如来の教育であり、追体験学習です。

そこでソクラテスの教育論を踏まえた、清澤満之の一文に耳を傾けました。

真の教育とは1対1の問答形式、仏教でいうところの対機説法です。既成の答えや知識を詰め込む「注入式」教育でなく、「産婆術」です。

その人の内から何かが発起すること、誕生の縁づくり=出産の介助こそが教育なのです。教えとは人を離れた理論でなく、「教えられる人の誕生」によって、教えは教えと成るのでした。南無阿弥陀仏