【開催報告】9/23秋の彼岸会法要

2025.09.24

_page-0001.jpg)

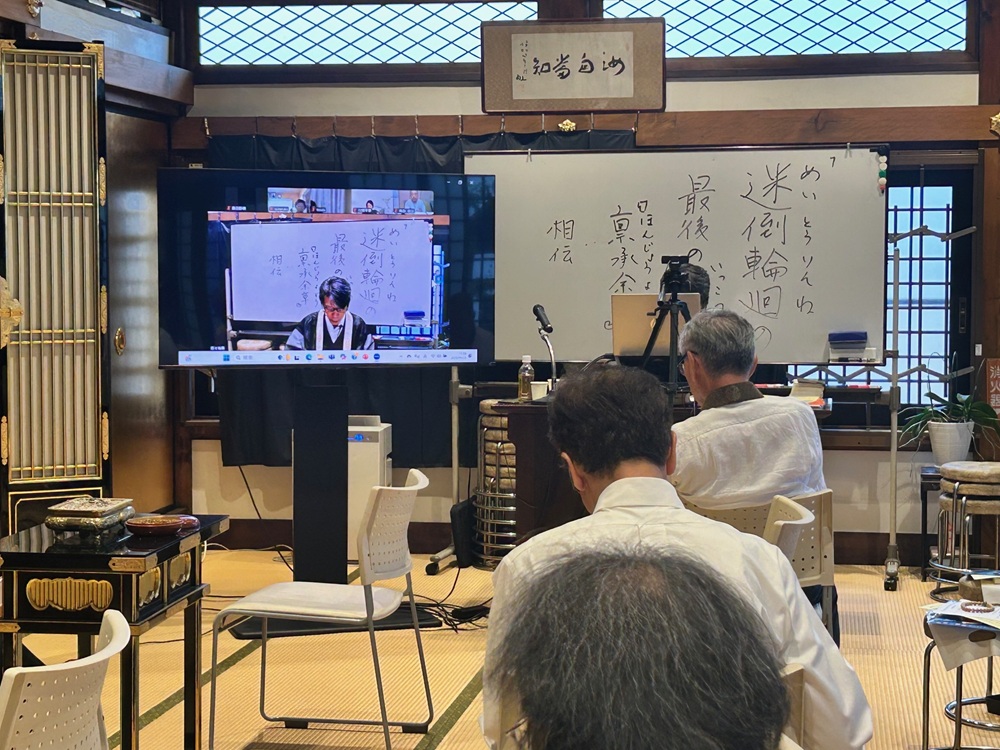

9月23日(祝)14時~16時30分、秋の彼岸会法要が勤まりました。今回は「葬儀について考える」というテーマを掲げ、朝日新聞の報道通りの実態、後半は浄土真宗における葬儀の本義をたずねました。

昨年来、葬儀を終えた門徒から、高額請求への嘆きを3件耳にしました。大事な仏事が残念な結果になり、葬儀自体の本義が失われていくことに危機感を抱いています。ついては一般の方は、葬儀に関する具体的な知識も、価格の妥当性を判断する基準も乏しいのが実際です。

ついては①入会メリットが明確ではない「互助会」は入会せず、あるいは掛け金の返還解約を申し出ること、②大手葬儀社の所有ホールは、設備や立地が優れているので利点はあるが、一方で地元で長年営業している老舗葬儀社にあらかじめ相談しておくこと(例:都区内での葬儀ならば黒澤商店☏03-3251-5381)、③自社ホール前提の葬儀社からは提案されることがない「自宅での葬儀」「本堂での葬儀」、あるいは「火葬場併設の式場」を選択肢に加えること、④「湯灌」「エンバーミング」「エンジェルケア(化粧等)」を薦められても、大多数において不要であることなどを参考意見として伝えました。

そもそも朝日新聞が1面記事で取り上げながら、テレビや他の新聞社、ネットニュースなどで取り上げられないのは、大手葬儀社が有力な広告主だからでしょう。

参詣は少なかったのですが、他日に墓参に来た門徒から「どんなことを話されたのですか?」とか、「資料があれば欲しいです」という声を7,8名から聞いており、個別に説明しています

後半は浄土真宗の葬儀は、本来「僧伽の葬儀」であることから、『禀承余草』が説く本山収骨の意義、葬儀で勤まる「本願力にあいぬれば/むなしくすぐるひとぞなき」という和讃のこころをもとに林暁宇先生が語っていること等を味わいました。

林先生は「浄土真宗の葬儀ほど、素晴らしい仏事はない」と常々いわれ、上掲の和讃を踏まえて、仏道から退転せずに往生の素懐を遂げた亡き方を讃嘆する言葉を「あなたはこの人間界に生まれて、この一生の間、さまざまなよきことにも悪しきことにもあわれ、時には汚濁の中に身をおき、そのことに苦しみ悩み、幾度も、生まれてこなければよかったとさえ思わずにおられないようなご苦労もされて、今その一生を終えられました。

しかしあなたは、そういう人生の中で、本願力に遇われました。そして、そのことによって「むなしくすぐるひとぞなき」という世界に出遇われました。本当にすばらしい、尊い一生でありました」といわれています。

むなしさに出遇えばこそ、むなしさを超える道が開けるのでしょう。思い通りになってもなお残るむなしさが宗教心に転ぜられていくことを身証した先達への讃嘆です。

そして先達の生涯から導かれていく我らの受けとめを「あなたの一生は色々のことに出会われたご一生でした。しかし、本願力に遇われたことによって、「わが生むなしからず」というものに出遇われたご一生でした。私たちもまた、あなたのあとに続いて、本願念仏の教えに遇い、この世に人間として生まれ出た本懐を満足成就させていただくことを、ここにお誓いさせていただいて、肉体のあなたとのお別れの言葉とさせていただきます」と述べています。

「肉体のあなた」との別離は、そのまま「法身ともうす仏となるなり」(『聖典』589頁)、「法身としてのあなた」に導かれていく始まりです。法身とは、最も具体的には言葉、仰せでありましょう。

質疑応答では「野辺の送り」についてのお訊ねもあり、1954(昭和29)年8月27日にご西帰された暁烏敏先生の葬儀の画像を示したことでした。南無阿弥陀仏

※画像はすべて横山定男氏撮影。無断転載を固く禁じます。

棺中央の婦人が喪主暁烏総(ふさ)坊守・先導するのは㊨西村見暁師㊧柴田(後に蒲池)暁青師

御収骨は、翌29日9時20分 現代とは全く異なる葬儀の原風景です